Para alguien que piensa que el viaje es parte importante del disfrute de las vacaciones, horas de espera en un aeropuerto, casi desnudarse en un control o encastrarse en un asiento sin poder moverse durante el vuelo queda muy lejos de lo que es disfrutar, de ahí que una visita a Baleares se postergase sine die, hasta que un domingo por la mañana nos subimos a un avión y nos fuimos a la última comunidad que nos quedaba por conocer.

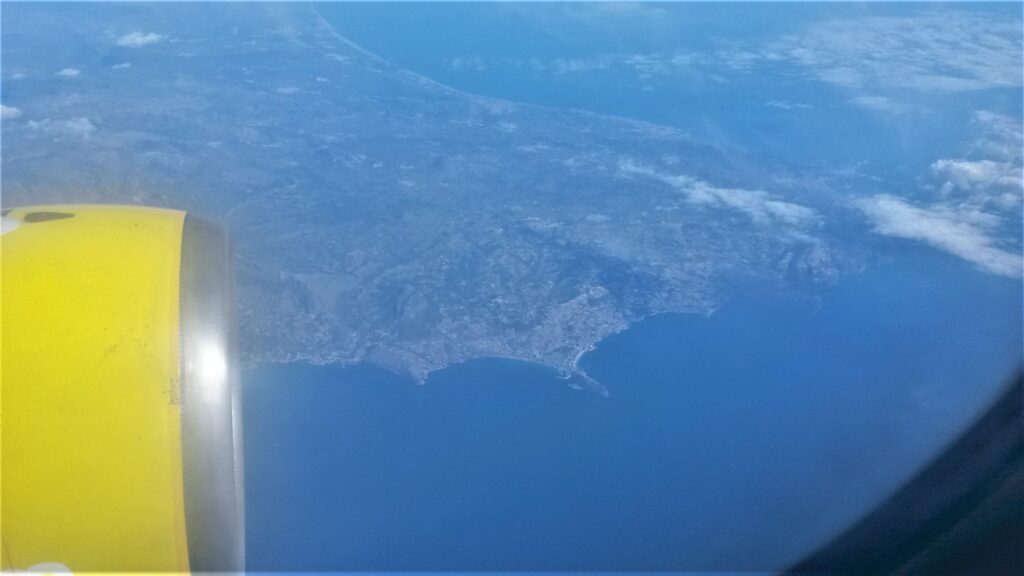

Sobrevolando Calpe y su Peñón de Ifach dejamos atrás la península y ya en Palma, con más de media jornada por delante tratamos de situarnos y nos pareció la mejor opción subir al Castillo de Bellver…

para tener una vista panorámica de la bahía, la ciudad y el puerto, en el que la gran cantidad de barcos y sus tamaños nos confirmaron rápidamente que estábamos en una isla y que la mayoría de sus moradores, ocasionales o semipermanentes, no parecía ser nacionales.

Como aún era media tarde, decidimos comprobar si el atardecer en Mallorca es tan bello como dicen y nos fuimos a disfrutarlo en el puerto de Andratx, que apenas está a unos treinta kilómetros.

Fieles a nuestro lema, teníamos que ver lo más posible de Baleares y no sólo de Mallorca, por lo que la siguiente jornada nos fuimos al Puerto de Alcudia para ver la posibilidad de ir y volver en el día a Ciudadela, en Menorca y cuando nos dijeron que si pero con un buen madrugón, sacamos el pasaje para el día siguiente.

Ya que estábamos en el otro extremo de la isla aprovechamos para recorrer las calles de Alcudia y, bordeando la Bahía de Pollensa, acercarnos hasta el Cabo Formentor para ver sus impresionantes acantilados…

y su faro construido sobre el mayor de ellos, pero pronto nos percatamos de que cientos de personas habían tenido la misma idea y que a muchos de ellos, todos nórdicos, se les había ocurrido ir en bicicleta, así que la estrecha y revirada carretera estaba colapsada y los ciclistas nos atacaban a traición por todos lados, hasta el punto de que había que ir más pendiente de los retrovisores que de los barrancos.

Cuando por fin conseguimos salir de la experiencia sin echar mano del seguro, algo que no consiguió el que iba delante, como sólo era mediodía optamos por desandar el camino hasta Alcudia y por Inca y Manacor nos fuimos hasta Porto Cristo, unos setenta kilómetros, a visitar las Cuevas del Drach y disfrutar de su concierto antes de regresar a Palma.

En la tercera jornada nos levantamos antes de amanecer porque el barco a Ciudadela zarpaba de Alcudia a las 8.30 y había que estar en la terminal una hora antes. Teníamos que ir desde Palma, eso es cruzar la isla y más valía prevenir cualquier incidencia, que luego no se produjo y a las siete ya estábamos allí tomando café y paseando por la playa desierta, mientras hacíamos tiempo para ir a la terminal y subir al barco.

A las diez y cuarto, con casi todo el día por delante, desembarcamos en Menorca pero allí no estaba Ciudadela, por lo que preguntamos al primero que vimos que parecía ciudadelano.

– Oiga, por favor, ¿como se va al centro de Ciudadela?

– Está lejos del puerto. Hay una caminata de veinte minutos, lo mejor es tomar el autobús.

Cuando oímos eso nos quedó claro que su concepto de «lejos» y «caminata» era muy distinto del nuestro, lo que por otra parte es explicable teniendo en cuenta que estábamos en una isla donde las distancias más largas apenas exceden los cien kilómetros. Cuando además comprobamos que a la hora de salida del barco no habría autobús, llegamos a la conclusión de que lo mejor era ir dando un paseo para, de camino, tener clara la ruta de vuelta.

Ciudadela es una población no muy grande y no tan modelada por el turismo como Palma y fue muy agradable pasear por sus plazas y calles peatonales repletas de comercios y también por otras menos concurridas que aún conservan su estampa decimonónica.

Desde la parte superior de la muralla hay una buena panorámica de una cala que se interna hasta el mismo centro de la población y constituye su pequeño puerto pesquero y de recreo en cuyas orillas hay varios «chiringuitos» que posibilitan tomar algo antes de volver paseando al barco que regresa a Mallorca al atardecer.

La Sierra de Tramontana se merecía dedicarle la cuarta jornada y comenzamos por Valldemosa, la población más alta de la isla que está a unos veinticuatro kilómetros de Palma. Por muy temprano que quisimos llegar, eran poco más de las nueve, ya había muchos que habían llegado antes.

Según cuentan, en una celda de su cartuja sobre cuyo número hay dudas e incluso un pleito, pasó el invierno en 1838 Frédéric Chopín, que hay que tener ganas siendo tísico y con el frío que dicen que hace allí…

y con motivo de esa visita se ha montado todo un entramado turístico, con miniconcierto incluido, que llena las calles de Valldemosa de turistas hasta el punto de que los guías tienen que hacer encaje de bolillos para no coincidir demasiados grupos en el mismo sitio.

Oídas las tres piezas de Chopín y para dejar sitio a los que seguían llegando en una verdadera caravana de autocares, retrocedimos unos siete kilómetros y tomamos la carretera de Sóller, en la que justo en el peaje del túnel de más de tres kilómetros que ahorra subir y bajar la sierra y pelear con los ciclistas, se encuentran los Jardines de Alfabia, una antigua mansión rural de época árabe reformada en el XVIII, que mereció la pena visitar y recorrer sus jardines y sus estancias en las que dicen que se alojó la mismísima Isabel II.

De allí a Soller por el túnel fue un paseo, pero cuando llegamos no había donde dejar el coche, también estaba a rebosar de turistas. Por fin aparcamos en el extrarradio y paseando nos fuimos hasta la Plaza de España, la de la catedral, el edificio modernista del Banco de Sóller y muchos bares entre cuyas mesas pasaba con dificultad el tranvía del puerto.

No muy lejos de Soller está Fornalutx, un típico pueblo de empinadas y estrechas callejas de trazado irregular, donde sus bien conservadas casas con el estilo clásico de la montaña mallorquina, tienen sus puertas adornadas con plantas y flores que nos recordaron a los patios cordobeses.

Y de Fornaluxt nos fuimos al Monasterio de Lluc por una carretera de montaña pese a que los fornalutxences nos avisaron de que era una locura ir por allí, lo que al principio nos pareció exagerado porque, aunque había ciclistas, era ancha y con buen firme.

En el trayecto hicimos dos paradas, una en un mirador el que hay un bar y amplio espacio para aparcar desde el que se contempla en lontananza la costa y el Puerto de Soller y la otra en un tramo muy complicado de la carretera, donde apenas podían parar un par de coches bajo la amenaza de caída de un árbol con escasas raíces hundidas en grietas de la roca, para contemplar desde el borde de la carretera el barranco de salida del Gorg Bleu, uno de los escasos embalses de la isla que anteriormente habíamos bordeado.

Cuando llegamos al monasterio apenas tuvimos tiempo para visitar el museo, es lo que tiene querer hacer tantas cosas el mismo día y nos quedamos sin ver el jardín botánico de plantas silvestres autóctonas que ya había cerrado. También vimos la basílica que acoge a la Virgen de Lluc patrona de Mallorca, lo que la hace lugar de peregrinaje y justifica la existencia de una hospedería en la que recalan los peregrinos y turistas que recorren las rutas senderistas de la zona.

Al día siguiente dimos por finalizada la necesidad del coche alquilado y lo devolvimos, no sin dificultad, porque la oficina en pleno paseo marítimo no tenía plaza reservada y tardamos una hora en encontrar donde dejarlo que no estuviese muy lejos.

A partir de ese momento había que moverse en transporte público, que bien pronto nos dejó claro que en todos los sitios hay clases, porque no es lo mismo coger el trenecillo para ir a «Son Sardina» que el autobús para ir a «Son Xigala», aunque a nosotros nos daba igual porque la jornada estaba dedicada a Palma y lo que íbamos a utilizar eran unos cómodos zapatos.

Uno tras otro fuimos recorriendo sus archiconocidos monumentos, en alguno de ellos dejándonos arrastrar por una muchedumbre que pretendía hacer lo mismo…

y cuando acabamos con ellos seguimos por las ramblas, plazas y calles repletas de singulares edificios y tradicionales comercios.

De vez en cuando hacíamos un pequeño descanso en alguna de sus múltiples y bonitas zonas ajardinadas y al caer la tarde subimos al bus urbano que en veinte minutos nos dejó en la puerta del hotel.

La sexta fue la jornada estrella. Empezamos subiendo al Ferrocarril de Sóller, que a la hora de partir, las diez y diez de la mañana, llevaba ya media hora hasta los topes de turistas.

Este ferrocarril, inaugurado en 1912, conserva con esmero su material original y buena prueba de ello es que cada día varias composiciones, unas a horario fijo y otras adicionales según demanda, remontaban las fuertes rampas de la Sierra de Tramontana, en cuya parte más alta atraviesa un túnel de 2.600 metros, que lo sitúa por encima de Sóller permitiendo una vista espectacular de la población desde un mirador creado al efecto, en el punto donde hace una parada de cinco minutos aprovechando el cruce con la composición que baja hacia Palma.

Al llegar a Sóller los viajeros literalmente se desbordaron en riada desde el andén que queda en alto y asaltaron el tranvía de la misma compañía que cada media hora más o menos, enlaza la población con el puerto y en el que, sorprendentemente, caben todos a pesar de que su capacidad es mucho menor que la del tren. Son apenas son cuatro kilómetros y si hay que ir de pie o un poco apretado, pues se va.

Ya en el puerto el personal se dispersó y cada uno a lo suyo. Mientras los que pensaban ir a Sa Calobra corrían a sacar su pasaje para el barco, los que previsoramente habíamos adquirido el paquete completo, tren, tranvía y barco, que además era más barato que por separado, aprovechamos para conocer los alrededores hasta que llegó el barco casi una hora después.

La travesía hasta Sa Calobra son unos tres cuartos de hora navegando muy cerca de la costa y con mar tranquila fue una delicia contemplar los impresionantes acantilados horadados por infinidad de grutas, muchas de ellas a nivel del mar que penetra en su interior.

Apenas hay calas en esta parte de la isla y una de ellas es Sa Calobra, a la que también se puede llegar por tierra a través de un tortuoso recorrido que parte de la misma carretera de montaña por la que fuimos al Monasterio de Lluc. No es mucho el espacio habitable, pero no faltaba un Self-service del que numerosos turistas empezaban a marcharse en un barco similar al nuestro y en varios autocares, circunstancia que nos vino bien para reponer fuerzas nosotros.

Un corto paseo nos llevó hasta el Torrente de Pareis, que es la estrecha salida al mar del desfiladero labrado por las aguas del Gorg Blue, cuyo otro extremo habíamos visto desde el exiguo mirador anteriormente citado.

Apenas unos trescientos metros separan Sa Calobra del Torrente de Pareis, pero sería imposible acceder, salvo por mar, si no fuese por un pequeño túnel peatonal excavado en la inmensa mole rocosa que separa ambos enclaves.

Cuando zarpamos a las cinco de la tarde hacia el Puerto de Sóller, pudimos de contemplar claramente la escasa distancia que separa el Torrente de Pareis, a la izquierda, de Sa Calobra, a la derecha, antes de dirigirnos a Cala Tuent para recoger a una treintena de senderistas, todos nórdicos y muy bien equipados.

Sin solución de continuidad porque el tiempo apremiaba, rápidamente pasamos del barco al tranvía, del tranvía al tren y ya más tranquilamente del tren al autobús urbano, que nos dejó en el hotel muy cansados pero contentos por el buen día pasado.

Lo fundamental ya estaba visto y el sábado fue para completar lo que se había quedado sin ver, por ejemplo Manacor, así que sin prisas tomamos el autobús, nos fuimos a la funcional Estación Intermodal de Palma y en una moderna unidad eléctrica de los Serveis Ferroviaris de Mallorca, por ocho euros ida y vuelta, en un periquete estábamos en Manacor, con transbordo incluido a una unidad diésel en s’Enllaç porque la línea no estaba totalmente electrificada.

Por el camino aproveché para ver lo que no pude por ir conduciendo cuando fuimos de Formentor a Porto Cristo, pequeños bosquetes de pino y matorral donde la roca aflora se alternaban con higueras, nísperos, almendros o algarrobos, los dos últimos especies protegidas y las típicas haciendas rurales que algunas aún conservan su viejo molino de viento similar a los manchegos.

Manacor se ve en un rato si no vas a comprar perlas y a mediodía ya estábamos de vuelta en Palma cuando vimos en un autobús «Platja de Palma» y nos dimos cuenta de que estábamos a punto de venirnos sin ver donde se bañan los que van a Mallorca buscando playa, así que subimos a ese autobús, nos fuimos al Arenal y descubrimos una playa con todos sus avíos, el paseo lleno de tiendas entre hotel y hotel, grupos de adolescentes haciendo el ganso y en la arena mucha gente tostándose aunque eran las cinco de la tarde y, como no, un artista haciendo un inmenso castillo de arena.

Llegó el domingo y había que volver. Ya no teníamos coche así que habíamos planeado ir hasta el aeropuerto en un autobús que iba desde el puerto y pasaba cerca del hotel. Nos levantamos temprano y para no cargar con la maleta pensamos que era mejor coger el que pasaba por la puerta y transbordar al otro en el centro pero, al ser festivo, los autobuses iban vacíos, no había tráfico y llegamos al aeropuerto una hora antes de lo previsto.

Facturamos la maleta sin prisas, pasamos los controles sin problemas, nos hartamos de pasear por los kilométricos pasillos y dos horas y media más tarde subimos al avión que nos dejó en Sevilla poco después de la una del mediodía y dimos por concluidas las vacaciones felizmente… hasta que descubrimos que la maleta se había perdido.

Según nos contó cuando apareció tres días después, maltratada pero entera, había decidido regresar vía Barcelona, al ver la cantidad de ensaimadas que tenían que meter en el avión de Sevilla.

*Este viaje fue realizado en la semana del 15 al 22 de mayo de 2016.